③2回ある実習―実習先の理解だけではない

心身の負担を少しでも減らしたい

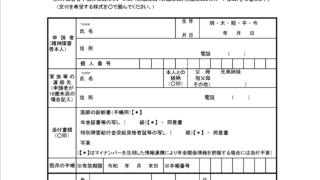

精神保健医療福祉の現場で一定の実務経験があれば実習が免除されることもある。詳細は事前に学校に確認して欲しい。

精神保健福祉士資格課程の学習が進んだ学生の多くは実習を受ける。通常は障害福祉サービス事業所と精神科医療機関のそれぞれで計2回実習を受ける。

実習はただでさえ負担が大きい。実習中は毎日朝から夕方まで実習先の施設に通う。それに加えて空き時間を使い実習簿を記入する。

どの実習生にも体力・気力が求められるが、精神障害者や発達障害者の場合は、なおさら体調管理に気を遣わなければならない。心身への強い負担によって体調を崩さないように対策を考えたい。

場合によっては「実習中の体調不良を見越した実習計画」を立てる必要がある。

実習先の理解を得られるか

精神障害・発達障害の当事者が実習を受ける場合、「実習先の理解が得られるかどうか」は実習の成功・失敗を大きく左右すると思われる。

もし実習先の理解が十分でなければ、病気・障害による実習中に困りごとが起こっても実習先に相談しづらい。困りごとを溜め込んだ結果、実習途中に心身の調子が悪化してしまい、実習中止のリスクにもなる。

こうならないように、実習前に学校側や実習先の施設とよく話し合うべきである。

- 困った時に行う実習先・自分自身それぞれの対応の整理

- 病気・障害特性に配慮した実習プログラム作り

にもつながるはずである。

自らの障害特性の理解も必要

実習段階に進む精神障害者や発達障害者は、自らの病気や障害について実習前の段階から理解を深める必要がある。

など、事前に病気・障害の特性を理解できていれば、実習中のトラブルを回避できることがある。または万一トラブルが起きても大きくならずに済む可能性がある。

利用者とのやり取りが上手くできずに利用者に大きな迷惑を掛けることや、実習先の職員の指示を理解できず支援プログラムに支障をきたして、実習中止や不合格にならないようにしたい。

④国家試験―強い負担を乗り越えて無事合格できるか

心理的ストレスにどう耐えるか

実習を終えた学生は残りの学習を済ませ、学校卒業や精神保健福祉士国家試験受験の段階に進む。ここで大きな壁になりそうなのは、やはり国家試験に無事合格できるかどうかである。

国家試験は事前に十分勉強できていれば極端に難しいことはない。しかし多くの学生は試験対策の段階から強い心理的ストレスに耐えることになる。

精神障害や発達障害をもつ学生の中には、病気・障害の影響でストレスに弱い人もいる。もし同じ境遇にいる学生や経験者が身近にいれば、その人に相談することが1つの対処法になる。

国家試験当日に実力を出し切れるか

国家試験当日は、どの受験生もかなり強い緊張感・ストレスに襲われながら受験する。

普段と違う環境が苦手な一部の精神障害者や発達障害者にとって、国家試験の会場はかなり苦痛だろう。解答すること以前に試験会場にいること自体がしんどい人もいるかもしれない。

そのような状況の中でも、自らがこれまで学んできたことをすべて出さなければならない。逆にこの状況を乗り切れば、精神保健福祉士になるチャンスが生まれる。

コメント