2025年6月20日更新

- 冒頭の追記部分にさらに追記しました。

- 本文の一部を追記・修正しました。

- 画像を追加しました。

はじめに

この記事を書くキッカケについて

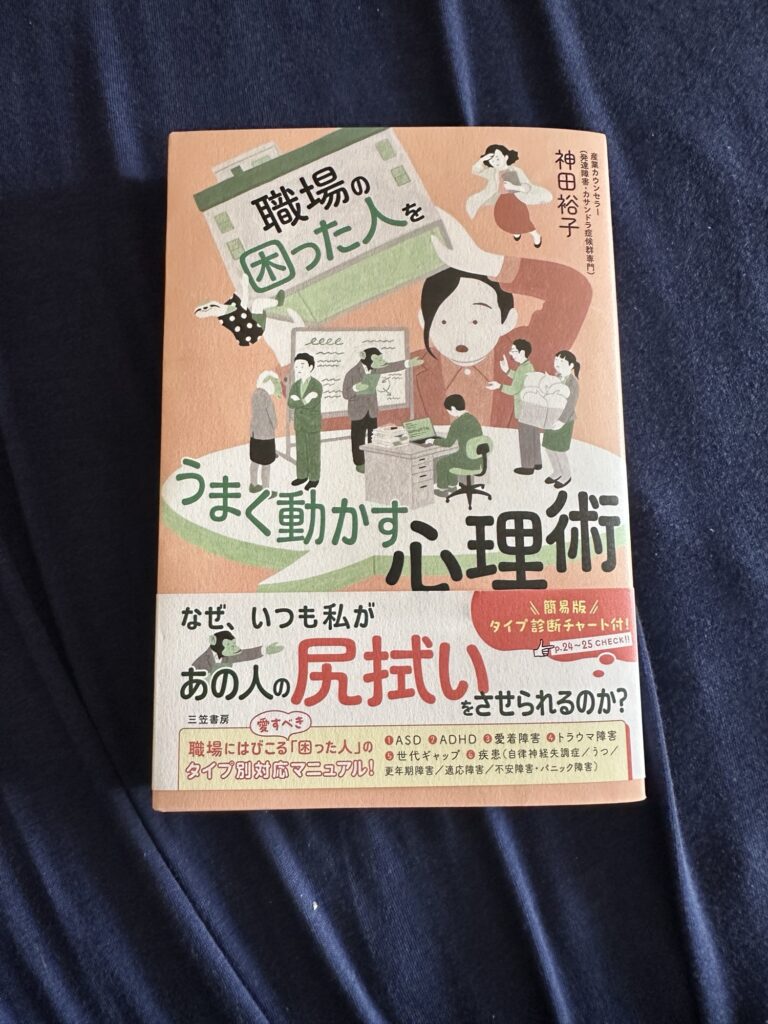

2025年4月22日発売の神田裕子著『職場の困った人をうまく動かす心理術』(三笠書房)について、発売前の段階から強い批判の声が上がっていた。

X(旧Twitter)に限っても、非常に多くの発達障害(ASD・ADHD)や精神疾患の当事者・その支援者などが、著者の神田裕子氏に対して批判する内容のコメントを投稿した。それと三笠書房に対して発売中止を求める要望を出す人も多くいた。

例えば以下の事柄などの批判があった。

さらに「日本自閉症協会」が公式サイト上でコメントを発表したり、「発達障害当事者協会」が三笠書房に質問状を提出したりする事態になっている。

私自身も神田裕子氏のXアカウントのポストや三笠書房のWebサイトにあるこの書籍の説明分を読み、

などの表現に強い違和感を持った。

もちろん実際に販売される本を一読しないことには、真っ当に批評できないことは私も承知している。それと三笠書房の公式サイトに掲載されたお知らせには、三笠書房と神田裕子氏の見解がそれぞれ載せられている。

それでも事前に掲載された本の表紙や三笠書房のWebサイトに掲載された書籍の説明文を読むだけでも、私には実際の書籍の内容が真っ当だとは考えづらかった。

確かに職場の同僚・上司が「実際に困っている人」への対応に困る事態が生じることは分かる。しかし「実際に困っている人」を「困った人」と捉えて対応すると、「実際に困っている人」を苦しめるのではないか。

そもそも「実際に困っている人」が、同僚・上司以上に困っていることも多いのである。

この記事では何を書くのか

当ブログ記事では、「実際に職場で困っている人」の視点で、同僚・上司にどう支援して欲しいかについて私の意見を書く。

なお私自身は発達障害(ASD・ADHD)とうつ病と言われたことがあり、障害者雇用制度を活用しながら働いている。また過去に就労継続支援B型事業で働いたことがある。現在(2025年4月)は就労移行支援事業の職員である。(追記:2025年5月末で退職しました。)

実際に発達障害や精神疾患・精神障害の当事者として「困りごと」を抱えながら働いた経験がある。それと微力ながらも障害者の就労支援に関わっている。ちなみに私は臨床心理士や公認心理師のような心理系資格を持つカウンセラーではない。この点はあらかじめお断りしておく。

コメント