障害年金制度の認知度や周知度について

知らない人もいる障害年金

年代によって障害年金の認知度が変化する

ここからは内閣府が行った「生活設計と年金に関する世論調査」の結果から考える。この概要版のリンクを上に貼っている。

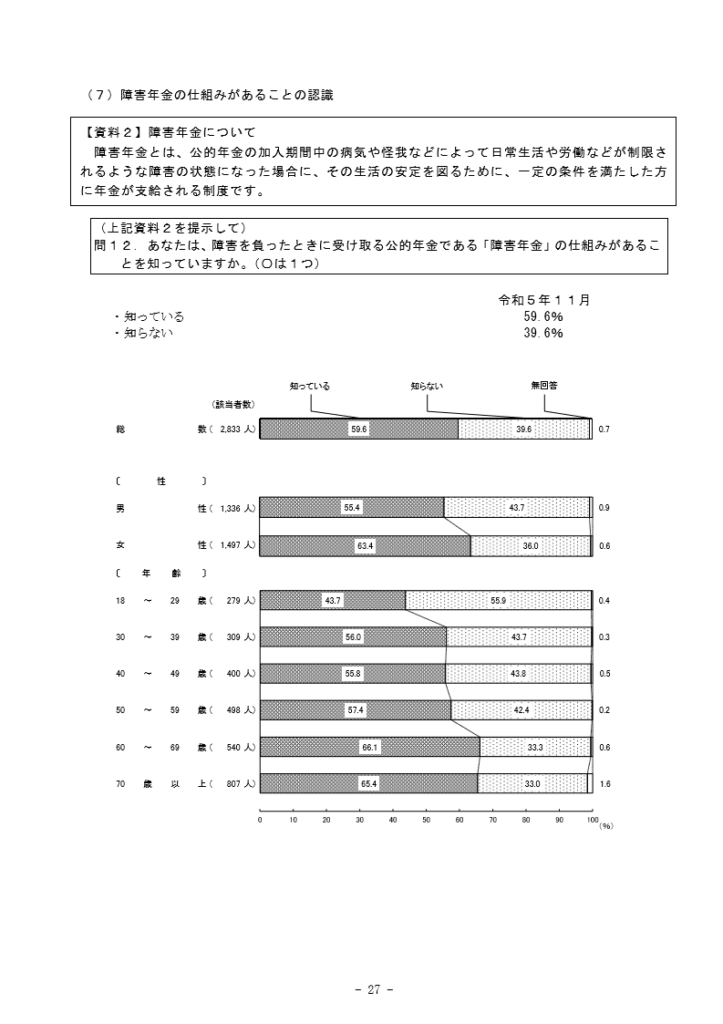

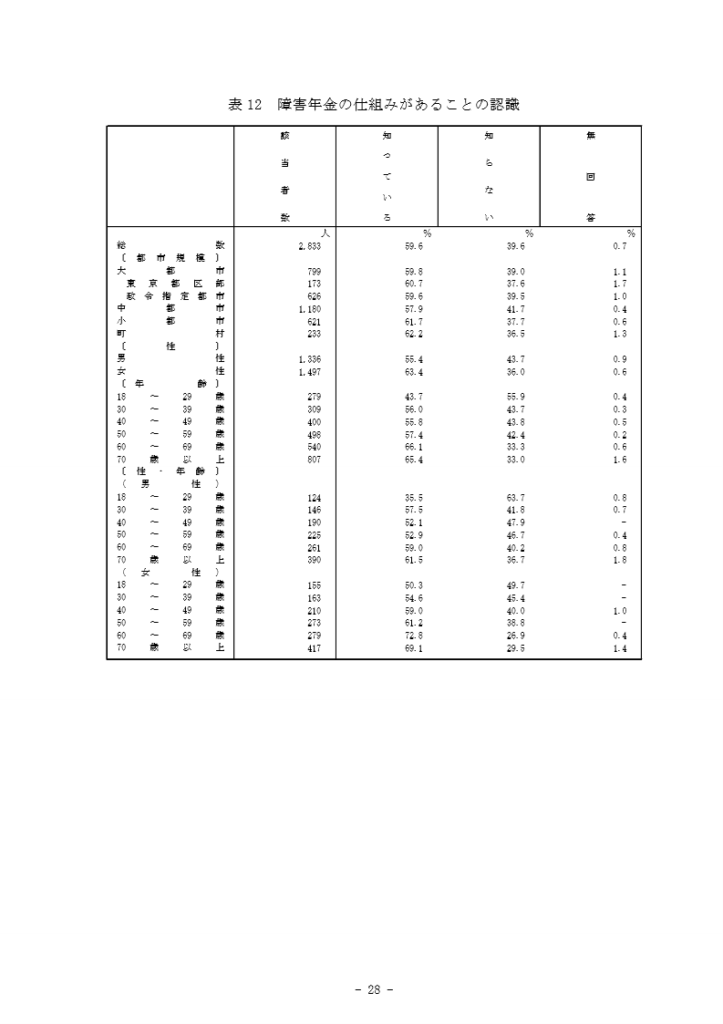

まず「障害年金の仕組みがあることの認識」についての項目(p27-28)で、障害年金を

- 「知っている」と答えた人が59.6%

- 「知らない」と答えた人が39.6%

だった。

これを年齢別で見ると、「18歳~29歳」の層で

- 「知っている」と答えた人は43.7%

- 「知らない」と答えた人は55.9%

だった。

それが30代以上の層になると半数以上の人が「知っている」と回答している。

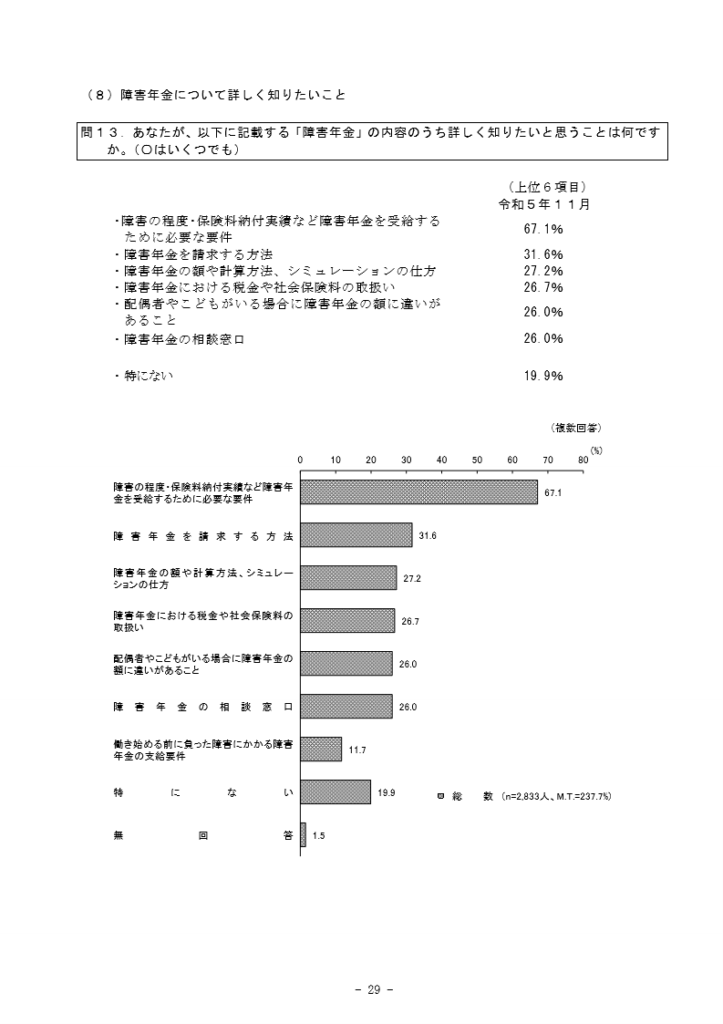

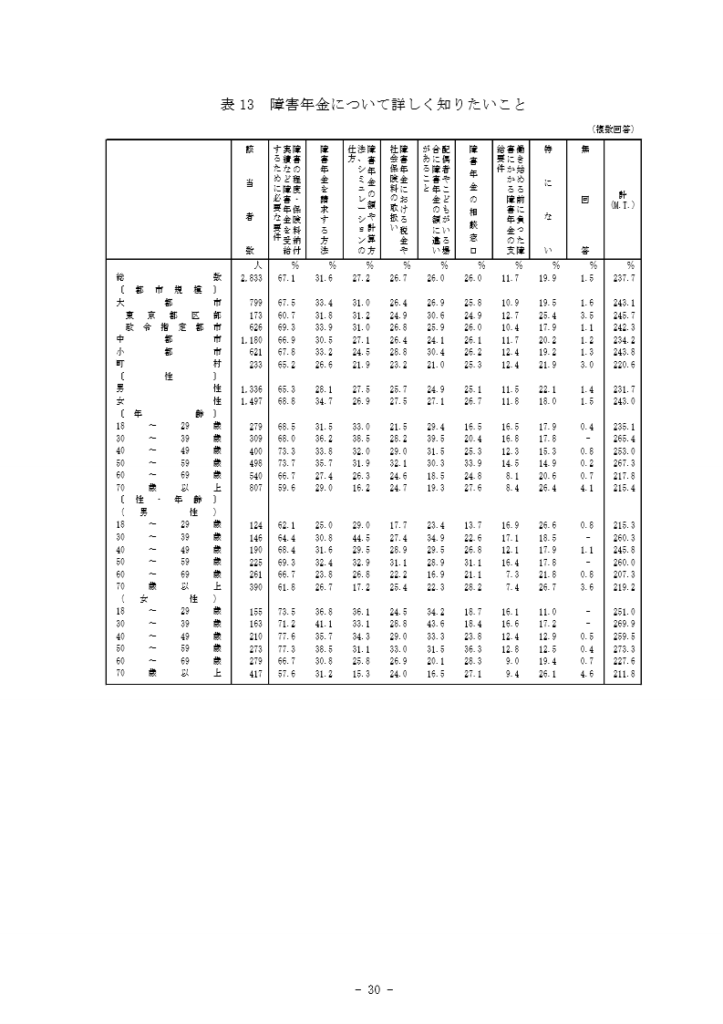

次に「障害年金について詳しく知りたいこと」の項目(p29-30)で、最も詳しく知りたいと思うことは、

「障害の程度・保険料納付実績など障害年金を受給するために必要な要件」(67.1%)

だった。

この障害年金の受給要件はどの年代も知りたい人が多いが、特に「40~49歳」「50歳~59歳」の層で70%を超えている。

年代に応じた公的年金制度の理解促進

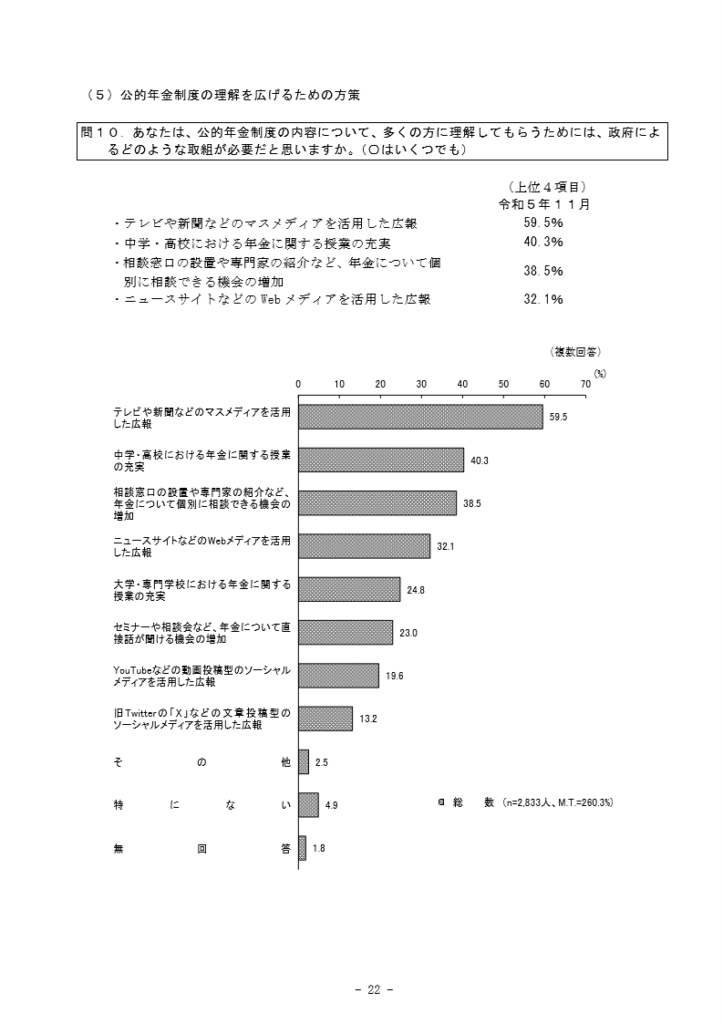

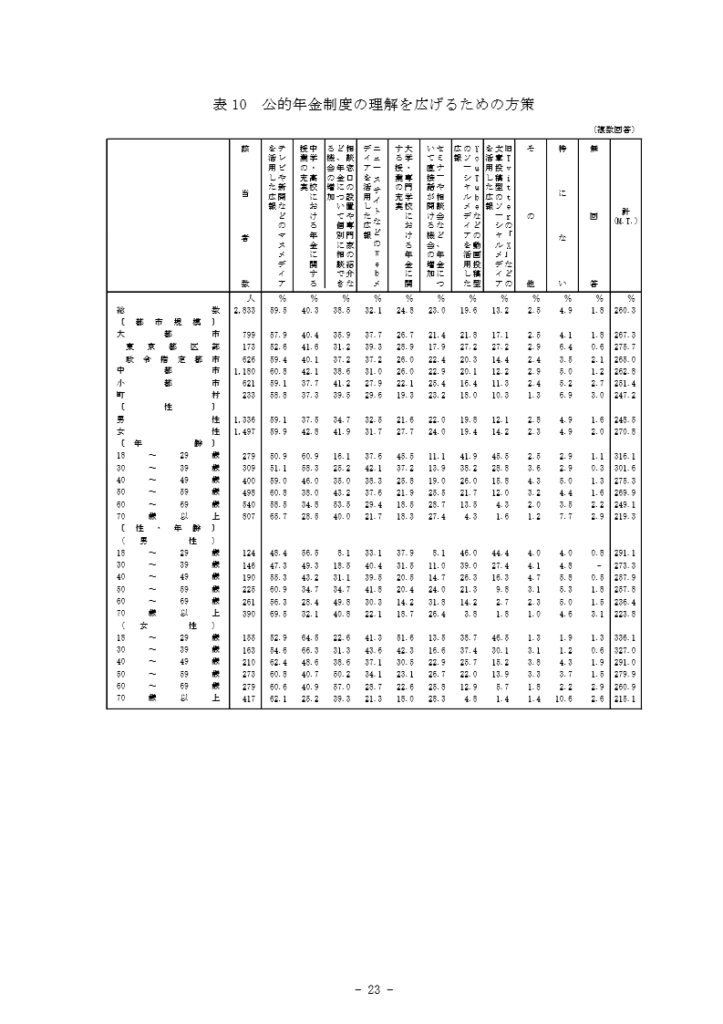

次に「公的年金制度の理解を広げるための方策」の項目(p22-23)を見てみる。この項目では世代別に見ていくと分かりやすい。

どの世代でも共通して挙げられているものが

「テレビや新聞などのマスメディアを活用した広報」

である。(総数:59.5%)

割合としては相対的に低い「18~29歳」「30~39歳」の層でも50%程度の人が挙げている。

また「50~59歳」以下の世代を中心に

「ニュースサイトなどのWebメディアを活用した広報」(総数:32.1%)

も比較的高い。「30~39歳」の層に限ると42.1%である。

世代別では、30代以下の世代で以下の各項目が他の世代よりも高い。

- 「中学・高校における年金に関する授業の充実」

- 「大学・専門学校における年金に関する授業の充実」

- 「YouTubeなどの動画投稿型のソーシャルメディアを活用した広報」

- 「旧Twitterの『X』などの文章投稿型のソーシャルメディアを活用した広報」

一方50代の層は、

「相談窓口の設置や専門家の紹介など、年金について個別に相談できる機会の増加」(43.2%)

の項目が比較的高い。

世論調査を読んでの考察

この世論調査より、国民全体においてそもそも障害年金の存在を知らない人も多いことが推察できる。特にそれは10代・20代の層で顕著である。

それと障害年金の受給要件を十分に理解していない人がとても多いように思われる。

障害年金の名前を聞いたことはあるものの、もらうための条件がよく分からない

という人もいるのではないか。

この考察から、次のような行動をする人がいることも私は納得できてしまう。

- 障害年金の存在を知らず、「老後の年金制度はあてにできない」などと考え、年金保険料をあえて未納にする。

- 障害年金の存在自体は知っているが、受給要件を十分理解していないために、年金保険料の支払いが苦しくても免除や猶予の申請をせず未納にしてしまう。

現在障害年金を周知するために行われている取り組み

国民年金加入時の案内

もちろん国や日本年金機構はこの現状に対してただ見ているだけではない。障害年金を含めた公的年金制度を周知するために取り組んでいることがある。

その一つは20歳になる人に送付する「国民年金加入のお知らせ」の封書である。その中にあるパンフレット「国民年金の加入と保険料のご案内」(日本年金機構 2024a)には、2ページ目を中心に障害年金に関する記載もある。

ただし

保険料を『未納』にすると障害年金がもらえなくなる

という「未納のリスク」を記載することが中心になっており、障害年金の概要についてはそれほど触れられていない。

他方では年金保険料の免除制度・猶予制度の案内はパンフレットの6ページ目・7ページ目でしっかり行われている。また免除や猶予の各申請書類が同封されている。

年金セミナー

その他の取り組みとしては、「年金セミナー」がある。年金セミナーは学校側と連携して行われており、障害年金に関する内容も触れられている。実際年金セミナーで配られる資料「知っておきたい年金のはなし」(日本年金機構 2023)の18ページ目・19ページ目・31ページ目などに障害年金の話がある。

さらに公的年金制度に関するYouTube動画がいくつも制作されている。ただし私自身はその動画の存在をこの記事を書くために情報収集するまでまったく知らなかった。

コメント