当記事のまとめ

「車はぜいたく品」とは言い切れない→柔軟な対応が必要

そういえば、

車はぜいたく品だから、手放さない限り生活保護は認められない

という考えを持つ人もいる。その車というのは「高級車」と呼ばれる車のことだろうか。

確かに「高級車」であれば、売却すればまとまったお金が手に入るだろう。ところが車は「高級車」と呼ばれるものばかりではない。自動車販売店に売却してもほとんど値段がつかない車もある。

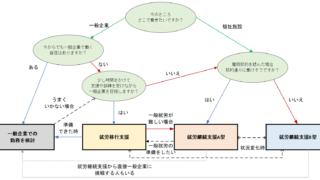

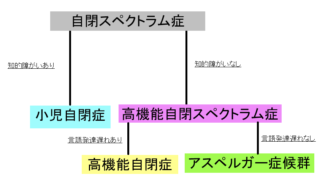

それと自らの生活を成り立たせるために、このような「高級車」ではない車に乗る人もいる。障害の影響で自分の車以外の移動手段を選択できない人や、車がないと著しく生活に支障が出る地域に住む人もいる。そのような人々はいわば「生活必需品」として車を利用しているのである。

そのような「生活必需品」として車を利用する人々にまで、生活保護受給の条件として車の売却を強いるのだろうか。それならば、生活保護を受けながらの車の保有を認めて、その人達の通勤・通学や日常生活のために車を使ってもらう方が、その人々の生存権の保障や自立の助長につながるのではないか。

最後に…

前述の通り、厚生労働省は車を「資産」と表現している。そこから国はどちらかといえば「車はぜいたく品」という考え方に立っているといえそうである。ただ本当にそれで良いのだろうか。

自動車がそれほど普及していなかった時代ならともかく、車を持つ人が増えた現在でも、車は本当に「資産」「ぜいたく品」といえるのだろうか。時代の変化に即して、私は「生活必需品」として車を利用する生活保護希望者・受給者にも配慮した対応を国にお願いしたい。

車を持つ人が増えたことについて

一般財団法人 自動車検査登録情報協会が令和5年(2023年)8月17日に出したニュースリリースによると、令和5年(2023年)3月末の時点における自家用乗用車(登録車・軽自動車)の「世帯当たりの普及台数」は1.025台だった。

昭和50年(1975年)の0.475台/世帯から平成8年(1996年)の1台/世帯を経て、平成18年(2006年)の1.112台/世帯まで増加し続けた。それ以降はゆるやかに減少している。

また都道府県別にみると、1位が福井県、2位が富山県、3位が山形県であり、3県とも1.6台/世帯を超えた。逆に45位が神奈川県、46位が大阪府、47位が東京都で、3都府県とも0.7台/世帯を下回った。地方部を中心に車を必要とする世帯が多いことが読み取れる。

- 自動車検査登録情報協会(2023)「1世帯当たり1.025台に ―自家用乗用車(登録車と軽自動車)の世帯当たり普及台数―」(2024年6月20日アクセス)

https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv0000013e5h-att/kenbetsu2023.pdf

コメント