終わりに

今後ピアサポートの需要がもう少し増大するかもしれない

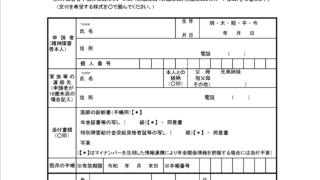

障害者ピアサポート研修が本格的に行われる以前は、ピアサポートはあくまでも「おまけ」のような取り組みだった。

福祉の現場での支援は、社会福祉士や精神保健福祉士といった福祉専門職を中心として行われてきた。ピアサポーターは、あくまでもピアサポートに理解のある福祉専門職の下で従属的に活動することが多かった。

ところが障害者ピアサポート研修が各都道府県で本格的に行われるようになり、この「おまけ」的なピアサポートの取り組みが少しずつ変化する可能性がある。

というのも、福祉専門職ではできない以下のような支援が、ピアサポーターならできるからである。

それと一部の障害福祉サービス事業で、「ピアサポート加算」等の報酬加算が付くようになった。

もし福祉専門職の支援に加えて、ピアサポートが「おまけ」ではなく「(福祉職の支援と)対等な形で」提供されるようになれば、ピアサポートの需要が増えるかもしれない。

もちろん福祉専門職を含む関係者のさらなるピアサポートの理解と、ピアサポーターそれぞれの地道な取り組みがその前提だろう。またより行政を動かす必要がある。

興味のある人は積極的に受講を検討して欲しい

もしピアサポートが順調に広がれば、その担い手になるピアサポーターを増やすことになる。そうなれば、障害者ピアサポート研修の受講者を必然的に増やす必要がある。

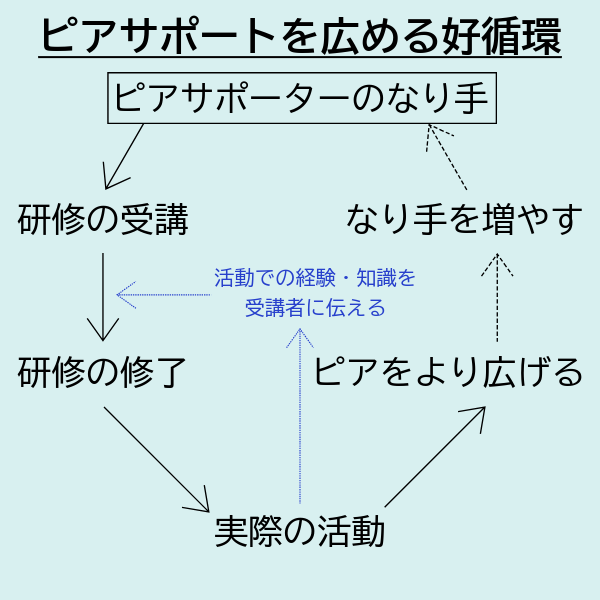

障害者ピアサポート研修では、経験豊富なピアサポーターが、実際のピアサポート活動で得た経験・知識を受講者に伝えることになる。その受講者が研修を修了して実際のピアサポート活動に取り組み、さらにピアサポートを広げていくことになる。

要はピアサポートを広める好循環を作るためには、まずピアサポーターのなり手が絶対に必要である。ピアサポートをさらに広め、より障害当事者本位の支援を行うために、興味のある方は障害者ピアサポート研修の受講を検討して欲しいと私は思う。

コメント