最後に…

以前は物議を醸していた国家試験の合格基準(特に第34回)

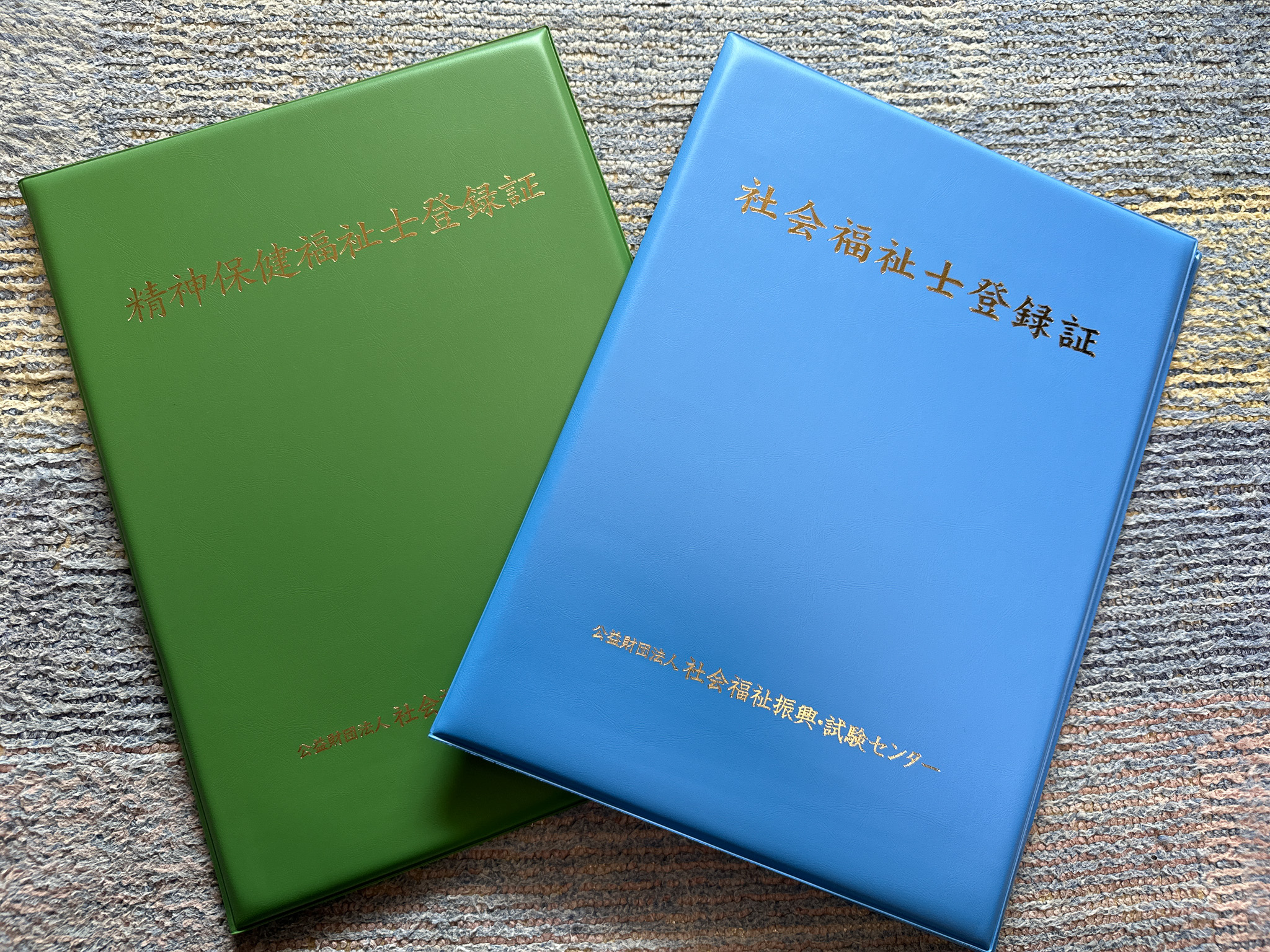

「社会福祉振興・試験センター」のWebサイトに掲示されている「第36回社会福祉士国家試験の合格発表について」によると、社会福祉士国家試験において、2022年に行われた第34回までは、合格率が3割前後で推移していた。ところが2023年の第35回以降は大幅に合格率が上がった。第35回は約44%、今年の第36回は約58%とのことだった。

特に第34回国家試験の合格基準点は、総得点の7割(105点)まで上昇した。これだと例年だと何とか合格基準に達する「総得点の6割程度」を取ったとしても合格できない。それに対する強い批判があったことに対応したものと思われる。5

同様に「第26回精神保健福祉士国家試験の合格発表について」を見ると、精神保健福祉士国家試験の方は、第24回(2022年)までは合格率は6割台だったが、第25回(2023年)・第26回(2024年)は合格率が少し上がり、どちらも約70%になった。

今はしっかり勉強できれば以前より合格しやすいはず

この傾向を踏まえると、社会福祉士や精神保健福祉士の国家試験を簡単というつもりは全くないが、「しっかり勉強している人にとっては」以前よりも合格しやすい試験に変化していると私は思う。

頑張っている人が報われる試験になりつつあるので、社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得を目指している人は、国家試験の対策も努力して欲しい。

それから同時受験を考えている人は、どちらか片方の国家試験だけを受験する人に比べて求められる勉強量が増える。もちろん共通科目もあるので、必要な勉強量が単純に倍になるというわけではない。それでも効率良く勉強することが要求されることは覚えておいて欲しい。

【前編】発達障害者・精神障害者の精神保健福祉士国家資格の取得→取得前後の難しさ

発達障害者や精神障害者が精神保健福祉士の国家資格を取得する際に事前に考えておかないといけないことについて述べる。前編は資格取得前後にある難しさについて書いている。

【後編】発達障害者・精神障害者の精神保健福祉士国家資格の取得-取得を検討できる場合とまとめ

発達障害者や精神障害者が精神保健福祉士の国家資格取得を検討できるケースや、資格取得後に場合によっては働くことの困難さがあること、それと話のまとめ。

【障害者福祉】私が福祉の仕事をして良かったと思うこと【福祉施設・作業所】

私自身が福祉施設(障害者のB型作業所・就労継続支援B型)に勤めて良かったことのまとめ。また、福祉の仕事を経験して良かったこと。

就労継続支援B型事業所とは?利用者・仕事内容・役割・メリットについて【元職員が解説】

就労継続支援B型事業所(B型作業所)の仕組みや仕事内容、メリット・役割・利用者像を、元職員の経験を交えて解説する。

【障害当事者視点】私が思う福祉職員・心理職員など支援者との上手い関わり方

障害当事者がどうすれば支援者と上手に関われるのか、ということについての筆者の考え。私自身の経験を含む。

- https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_01.html(社会福祉士国家試験)およびhttps://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/se_01.html(精神保健福祉士国家試験)を参照 ↩︎

- https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html(社会福祉士国家試験)およびhttps://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/se_09.html(精神保健福祉士国家試験)を参照 ↩︎

- https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_02.html(社会福祉士国家試験)およびhttps://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/se_02.html(精神保健福祉士国家試験)を参照 ↩︎

- どちらの試験も合格基準の2つ目に「(試験科目の)各科目群すべてにおいて得点があった者」という記載がある。つまり1科目でも0点があるとこの基準を満たさなくなる。 ↩︎

- 実際一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟は、2022年3月22日に出した「第34回社会福祉士国家試験の合格基準について(会長談話)」の中で、第34回国家試験の合格基準点が著しく高いことや国家試験の難易度が適正だったことなどを挙げて、試験の高得点順上位3割程度しか合格させないように相対評価で合格基準を設定していることが疑われる状況だと指摘している。それと毎回社会福祉士国家試験の情報を掲載している「赤マル福祉」も、「第34回社会福祉士国家試験結果速報・分析」において、合格基準点が年度によって大幅に変動することに対して疑問を呈している。 ↩︎

コメント