私の思う「ピア精神保健福祉士」の定義

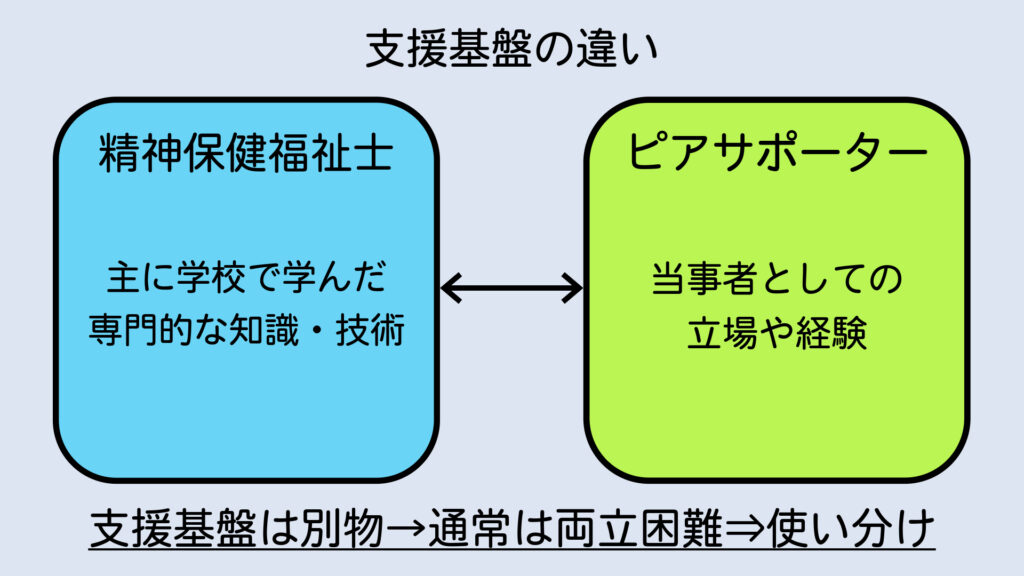

「精神保健福祉士」と「ピアサポーター」の支援基盤の違い

これまでの話を踏まえると、精神保健福祉士の支援の基盤となるものは、「専門的な知識・技術」である。一方ピアサポーターが行う支援は、「立場や経験」を基盤としている。

つまり精神保健福祉士とピアサポーターでは、そもそも支援のベースとなるものが異なる。

そこで精神障害・精神疾患の当事者が精神保健福祉士国家資格とピアサポートに関する事項の両方を習得すれば、そのまま「ピア精神保健福祉士」になれるのだろうか。私個人は正直疑問に思う。

例えば精神保健福祉士の国家資格を持ち、障害者ピアサポート研修を修了した精神障害・精神疾患当事者が地域の福祉施設で利用者の支援に当たると仮定する。

その場合ひょっとしたら「専門的な知識・技術」と「立場や経験」のどちらかを選ぶことが要求されるかもしれない。

言い換えれば、精神保健福祉士とピアサポーターのどちらかの立場を「捨てる」必要がときにはある。支援を行う利用者に応じてどちらが必要かを選ぶことになるのである。

それと精神保健福祉士国家資格所持・障害者ピアサポート研修修了の両方を満たす精神障害・精神疾患当事者が、福祉施設の一般求人に「精神保健福祉士」として応募することもある。

その際「障害者ピアサポート研修修了」と履歴書に書くこと自体はできる。しかし仮に採用されたとしても、施設側から障害者ピアサポート研修のことがあまり考慮されない場合がある。

そうなると福祉施設でその当事者はあくまでも「精神保健福祉士」として働くことになる。逆に「ピアサポーター」としてその福祉施設で働くことは難しい。

要するに「精神保健福祉士」「ピアサポーター」のそれぞれが行う支援は、あくまでも別物だと思われる。両立は通常困難である。

私見:「ピア精神保健福祉士」の定義

では「ピア精神保健福祉士」はどのような人だろうか。ここからはあくまでも私個人が考える「ピア精神保健福祉士」の定義を述べる。

そもそも精神保健福祉士国家資格を持ち、ピアサポートに関する知識を十分に理解していることは、「ピア精神保健福祉士」になるために必要な条件である。

それに加えて、精神保健福祉士・ピアサポーター両方の立場を理解し、支援の際に両方の立場を相手に応じて使い分けられることも求められる。具体的には、支援を行う相手に応じて「専門職的な関わり」「立場・経験を活用した関わり」のよりふさわしい方を使うことが必要である。

ひょっとしたら、精神保健福祉士国家資格とピアサポーターの経験をともに持つ人の中には、先ほど述べた2つの関わりを「ごちゃ混ぜ」にする人もいるかもしれない。ただこの「ごちゃ混ぜ」状態で他の精神疾患・精神障害当事者を支援することで、その当事者に悪影響を与えないだろうか。

例えば相手が「専門職的な関わり」を必要としているにも関わらず、自らの経験を押し付けるような形になると相手はどうなるだろうか。

または相手が「同じ当事者としての経験・知識を聴きたい」という希望があるにもかかわらず、専門的な知識を基本とした話を延々と話してしまうと相手はどう思うのだろうか。

どちらも支援を行う精神保健福祉士兼ピアサポーター自身は満足できるかもしれない。だが少なくとも支援を受ける相手はあまり好くは思わないはずである。

もちろん実際には、「専門職的な関わり」「ピアサポーターとしての関わり」双方が要求されるときや、この2つのどちらに重きを置いて関わるべきか迷うときもある。その際精神保健福祉士兼ピアサポーターは、どのようなスタンスで支援を行うかをよく検討すべきである。

場合によっては、職場の同僚や上司との相談の上、役割分担もできる。例えば先輩の精神保健福祉士に専門職的な関わりをお願いし、自らはピアサポーターの立場で支援を行うことも考えられる。

コメント