実際に就労継続支援B型事業に勤めて感じたこと

ステップアップに向けた訓練的な取り組みもある

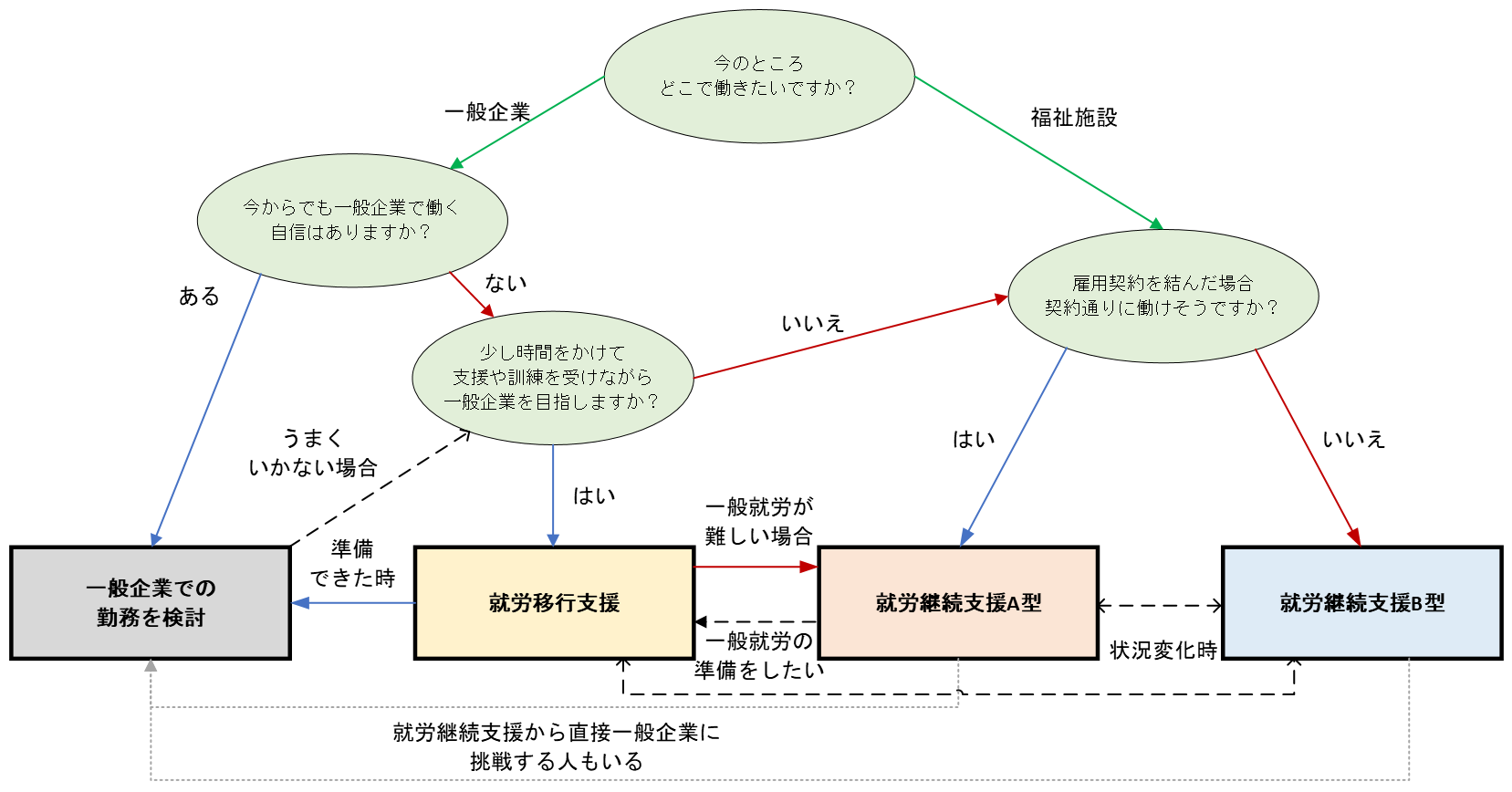

就労継続支援B型事業所は、雇用契約に基づく勤務が難しい方にとっての「受け皿」や「居場所」としての役割がある。しかし、利用者の中には就労継続支援A型事業所や一般企業へのステップアップが見込まれる方もいる。

私が勤めていた事業所でも、一般企業で働きたいと願う利用者がいた。そうした方に対して、職員は以下のように関わり方を工夫していた。

こうした関わりは、利用者が自立的に行動する力を養うための訓練的な取り組みといえる。

一般企業で働く場合、就労継続支援B型事業所での作業以上に、「与えられた仕事を責任を持って遂行する力」が求められる。また困った時に自ら「困った」と伝えられることも重要である。

要は就労継続支援B型事業所でも、ときには利用者のステップアップのために訓練的な関わりを行うのである。

障害者に働く場を提供することの重要性

一般企業で働く人と同じように、就労継続支援B型事業所で提供する作業も、利用者にとっては立派な「仕事」である。私はその「仕事」に真剣に取り組む利用者の姿を毎日見てきた。

ときには、私は利用者から助けてもらうこともあった。実際私の業務ミスを指摘してくれたり、作業の中で支えてくれたり――その存在に救われた場面は何度もある。

利用者は仕事を通じて役割を持ち、次のような喜びを感じることがある。

こうした経験は、さらに次のような価値につながる。

働く場は、単に収入を得るためだけでなく、人としての役割や誇りを営む場でもある。就労継続支援B型事業所は、その機会を提供する重要な存在だと考える。

就労継続支援B型事業所を通じて社会とつながる

就労継続支援B型事業所の利用者は、日々の作業を通じて他の事業所や取引先企業と関わりを持つ。

例えば、生産した自主製品を販売店に納品する際に、利用者が納品作業を手伝うことがある。そうでなくても、自ら携わった製品が最終的に購入者の手元に届くことも、社会とのつながりを実感できる瞬間になる。

また、他の福祉事業所との交流機会もある。私が勤めていた法人は比較的規模が大きく、複数の事業所を運営していた。法人内の利用者交流会が地域の体育館で開かれ、運動をしながら他事業所の利用者と交流する様子をよく覚えている。

このように、就労継続支援B型事業所は、利用者に「社会参加」の機会を提供する。事業所内での交流もその一つである。仕事中の協力や休憩時間の会話、ときおり行われるレクリエーション活動も、社会とのつながりを広げる大切な場になる。

コメント