就労継続支援B型事業とは

就労継続支援B型事業の法的定義

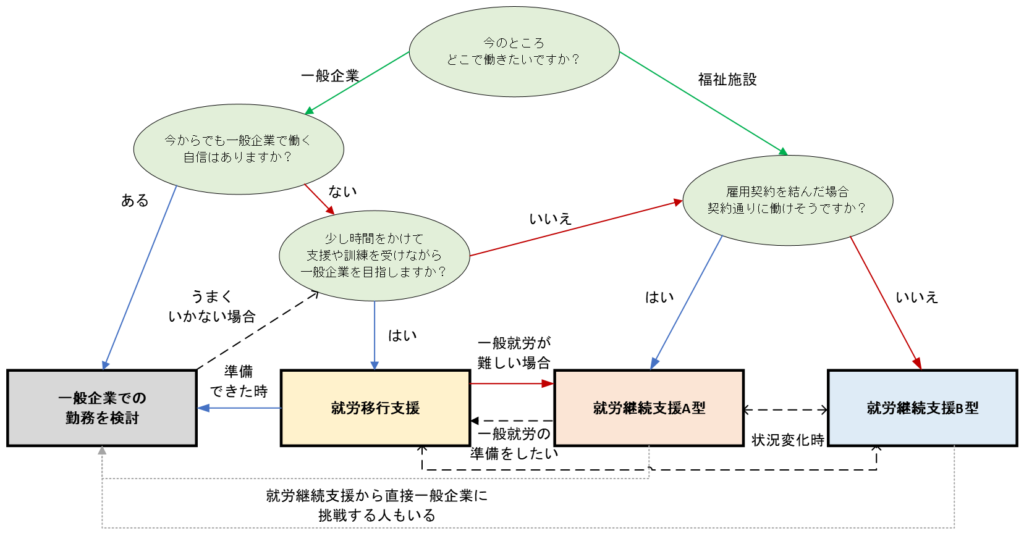

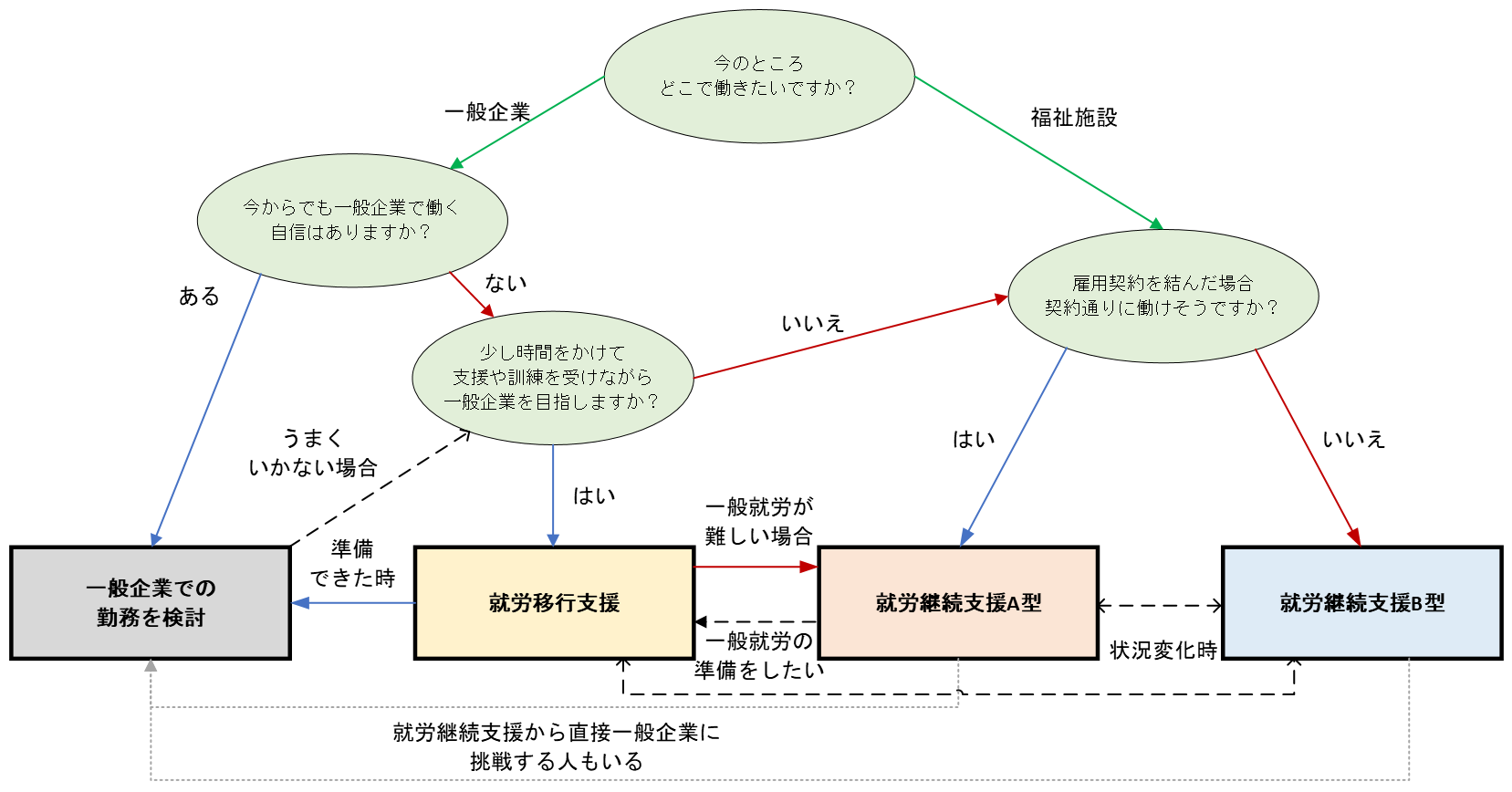

障害のある方の就労についてのチャート図(参考)

就労継続支援B型事業はいわば「作業場」

厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業を以下のように説明している。

一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います

厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2024年4月23日アクセス)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

分かりやすく言うと、就労継続支援B型事業所(B型作業所)は、働きたいという希望はあっても、病気・障害の影響で雇用契約を結んで働くことが難しい人のために「作業する場所」を提供する。

就労継続支援B型事業所に通う人は、事業所とは雇用契約を結ばない。そのため「労働者」ではなく「利用者」と扱われる。

就労継続支援B型事業の主な利用者

1. 一般企業での就労が困難な人

病気や障害のある方の中には、一般企業では対応が難しい配慮や支援を要することがある。その場合は就労継続支援B型事業の対象となりうる。

例えば、身体障害者の中には、介助がなければ通勤や職場内の移動が困難な方がいる。こうした介助を行える就労継続支援B型事業所を利用するケースがある。

また、知的障害者の中には、配慮や工夫を行っても指示通りに業務をこなすことが難しい方もいる。福祉や心理の専門家による支援を要する場合、一般企業ではなく就労移行支援B型事業所を選択することがある。

2. 高齢障害者

障害の有無に関わらず、人は年を重ねる。近年は「高齢障害者」と呼ばれる人々も増えており、就労継続支援B型事業所が受け入れる例もある。

なお支援者は、障害特性に加えて高齢による体力や健康面の制約を理解し、働きやすい環境を整える必要がある。

3. 社会参加に課題がある人

精神障害・精神疾患や発達障害を持つ方の中には、一見働けそうに見えても社会に出ることが難しい場合がある。

いじめや虐待などの経験から社会になじめなかったり、社会から排除されたりした人を積極的に受け入れる就労継続支援B型事業所もある。

また、引きこもりの方もこの中に含まれることがある。引きこもりは必ずしも精神疾患とは限らないが、メンタルヘルス上の課題として支援対象になることがある。

就労継続支援B型事業利用時のメリット・デメリット

メリット:手厚い配慮や柔軟な利用

就労継続支援B型事業所では、一般企業では難しい配慮を受けながら作業できることが多い。例えば、通所日数や作業中の休憩時間を、体調に合わせて柔軟に調整できる場合がある。

それと作業時の支援も手厚い。病気や障害の特性に配慮して、利用者は得意な作業やできる作業を中心に取り組める。苦手な作業を強制されることは通常ほとんどない。

デメリット:工賃の安さ

就労継続支援B型事業の利用者は、事業所と「利用契約」を結ぶが「雇用契約」ではない。そのため労働基準法で定められる最低賃金は適用されない。

事業所から支払われるのは「工賃」であり、一般企業や就労継続支援A型事業所で働く人が受け取る「賃金」とは別の扱いである。このため就労継続支援B型事業所の利用者の中には、障害年金や生活保護を併用して生活する方が少なくない。

なお「工賃」を引き上げる取り組みが続いていることも明記しておく。平均工賃は、令和2年度(2020年)頃に新型コロナウイルス流行の影響を受けて減少したものの、平成18年度(2006年度)以降おおむね上がり続けている。(厚生労働省 発行年不明:2)

コメント