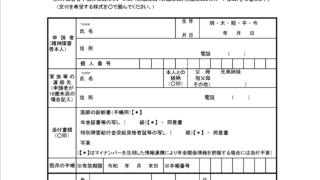

今回のニュース紹介とその要旨

今回取り上げるニュース

今回は毎日新聞やYahoo!ニュースで配信されたひきこもりに関する記事を取り上げる。立教大学社会学部の石川良子教授のインタビューにより、ひきこもる人が置かれる苦しい社会的立場が浮き彫りになっている。

ニュースの要旨

- ひきこもりの人は社会にいないものとして否定的に扱われることが多い。その背景には「安定した人生=幸せ」という価値観や、教育熱心な家庭環境がある。

- ひきこもりの人の存在を認めることが差別や見下しを減らすことにつながるのではないか。

- ひきこもりはひきこもる本人ではなく、人を序列化し存在を無視する構造の社会に問題がある。「生きてもいいと思えない人がいる」現状は課題だという指摘がある。

「福祉ウォッチャーT」筆者の意見

意見の要旨

- 社会が「ひきこもり」の人の存在を否定し、耳を傾けない状況は、社会的排除の一形態である。

- 「脱ひきこもり」には、社会とのつながりを再構築できる環境作りや、本人自らが社会に出ようと思える動機形成が求められる。

ひきこもりは社会的排除

ひきこもりとは、何らかの事情で社会参加を避け、家庭にとどまり続けている状態を指す。例えば次のように感じる人がいる。

にもかかわらず、社会がその存在を否定し、声に耳を傾けない状況は、まさに社会的排除である。その結果、孤立の長期化や自己肯定感の低下、社会参加の難しさが深刻になっている。

「脱ひきこもり」を実現するために(経験者の私見)

現にひきこもる人の中には、ひきこもりを脱したくてもできない人もいる。

その人の「脱ひきこもり」を実現するためには、まず周囲がその人の存在を認め、環境を整える必要がある。例えば本人の意思やペースを尊重しつつ、本人が「社会とのつながり」を再構築できるようにしたい。

なお必ずしも福祉施設やデイケアの利用だけがその手段ではない。例えばSNSなどオンラインの活用も考えられる。

それと本人自らが次のような社会に出る理由や利点を見出せるようにすることが、脱ひきこもりの鍵となる。

ただし社会的排除が強いままでは、「脱ひきこもり」の道は険しい。ひきこもりに対する社会の理解促進も不可欠である。

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事もあわせてご覧ください。

または「テーマ別ブログ記事まとめ」にお進みください。

「トゥギャザーオンラインショップ」は、全国の障害者福祉事業所が作る「こだわりの」食品・雑貨を扱うWebサイトです。

オンラインショップなので、お家にいながら気になる商品を取り寄せられることは当然ですが、取り扱う商品は各地の障害者福祉事業所の利用者が丁寧かつ一生懸命作っています。それだけではなく、健常者が作るような他の商品以上に見た目や品質に「こだわった」商品です。

食品であれば、「自分へのご褒美」や「気持ちのこもった贈答品」としても十分な味・見た目です。また雑貨・おもちゃ

についても、作り手の個性やクリエイティブさが表れています。

もちろん「トゥギャザーオンラインショップ」での購入を通じて、障害のある人の生活保障・収入にもつながります。まずは一度実際に手に取って試してみませんか?

コメント